Interview先輩検索

(京都で働く先輩特集)

給料も企業文化も良くて、仕事は趣味みたいなもの

PROFILE

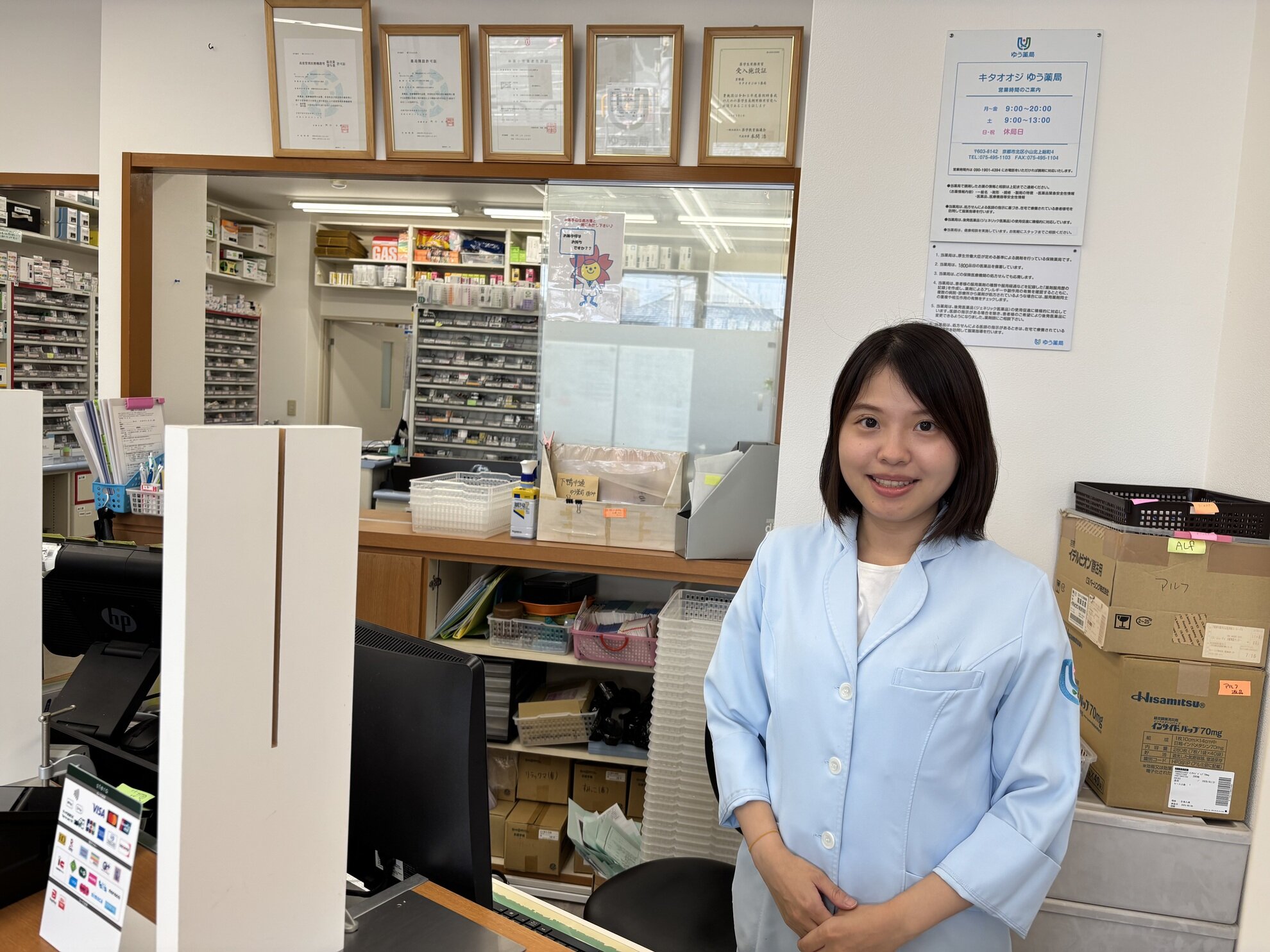

セルフサポート株式会社

訪問介護

森下 真活

- 出身校名

-

佛教大学 社会福祉学部

- 学問分野

- 文系

- 取材時点での社歴

- 入社1年目

- 入社動機

-

- 身近な業界・会社だった

- 経営/企業理念に共感した

- 仕事内容に魅力を感じた

- 社風に惹かれた

- 職場の雰囲気がよかったから

- 経営者に魅力を感じた

- 人事採用担当者の人柄に惹かれた

- 自分の適性に合った仕事だと感じた

- 自分が成長できる会社だと感じた

- これまで学んできたことが生かせると思った

京都には伝統ある企業やスタートアップなど、さまざまな魅力ある企業があります。そんな京都企業の「若手社員インタビュー」を特集しています。

第13回目は「セルフサポート株式会社」で働く森下さんにお話を聞きました。

Q1.どのような学生時代を過ごされましたか、またご自身の就職活動について教えてください。

大学での履修科目は社会福祉に関するものを主に勉強していました。社会福祉士を志していたこともあり、高齢や障害、児童、地域に低所得など分野も広く学びました。

サークル活動ではBBS会(Big Brothers and Sisters Movement)に所属していました。活動内容はボランティアに近いもので、小学校で勉強を教えたり、一緒に遊ぶこともあれば、更生保護について保護観察官を交えて勉強会などしました。本来であれば少年院での見学や勉強会があったのですが、2回生の終わり頃にコロナが始まり、サークル活動が思うようにできなくなりました。

そこで3回生からはサークル活動の代わりに、児童養護施設の宿直のアルバイトを始めました。児童養護施設には様々な理由で家に帰れない児童がいて、彼らの勉強を見ることや遊びの相手などしていました。大学でも社会福祉士現場実習として1ヶ月間、特別養護老人ホームやデイサービス、小規模多機能型の介護を学びました。

4回生では放課後等デイサービスでのアルバイトも始めました。障害のある学齢期の児童を対象にした児童館のようなもので、そこでも勉強を見ることや遊びの相手をしました。卒業論文では高校時代から関心があった『生きづらさを抱える若者について』をテーマにしました。結果として引きこもりや自殺に繋がってしまう現状について、ICF(国際生活機能分類)の視点に基づき原因を述べた上で、これからの社会に求めることなどをまとめました。

就職活動は3回生の3月頃から福祉分野の事業所へのエントリーが始まると聞いていたので、その時期から様々な福祉分野のお知らせを見るようにしていました。また福祉分野の就職フェアがオススメとも聞いていたので、4回生の6月に就職フェアに参加しました。そこでセルフサポートを知りました。

Q2.現在の会社に入社した理由を教えてください。

就職フェアの際に出展されていた全120社ほどウェブサイトを見比べてダントツに給料が高かったので、お話を聞こうと決めていました。出展企業の多くが月給16~18万円のところ、セルフサポートは月給が25万円でした(2023年現在は26.7万円)。やはり福祉の歴史を遡ると福祉はボランティアに近しいものであり、今もそういった思想は根強く残っていると思います。そのせいか福祉職は給料が低く大変な仕事となっています。しかし福祉職として働くにしても、自分の生活があり、もし家族を持った時に養えるだけの収入があるのかは大きな基準になると思います。そのため給料面を重視して見ていました。

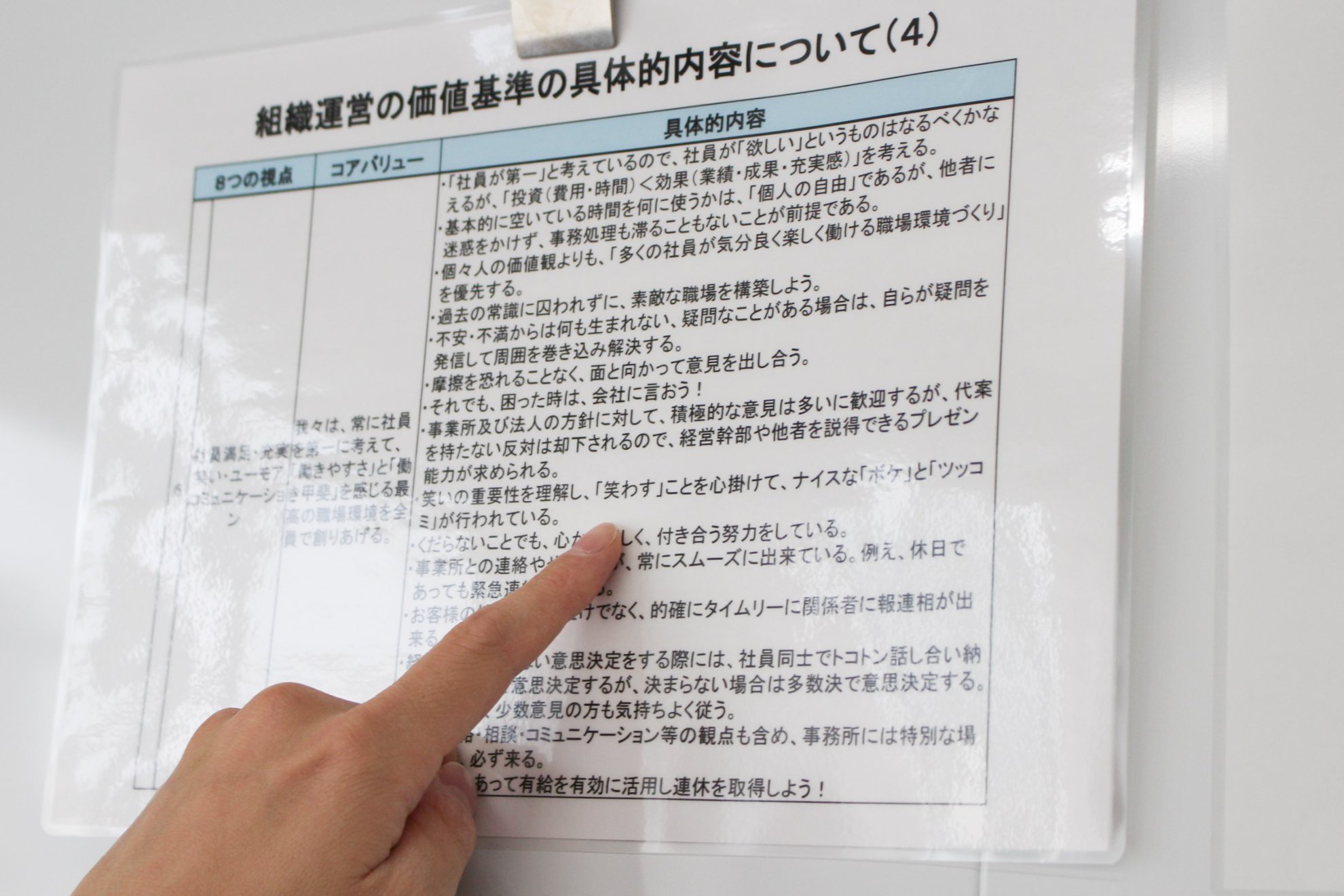

次は事務所の雰囲気が良かったことです。学生生活の中で上記以外の施設も訪問しましたが、事務所の雰囲気は暗いところがほとんどでした。そのため就職する際は楽しそうで、明るい事務所と決めていました。事前にインターンシップで就業体験をしていたのですが、笑いが絶えなくて、ここは自分にぴったりだと思いました。実際に企業文化として『笑いの重要性を理解し、「笑わす」ことを心掛けて、ナイスな「ボケ」と「ツッコミ」が行われている』と明記されています。明るい職場が良くて、楽しく働きたい人にはぴったりな会社です。また、「よかれと思ったことはやってみなさい」という企業文化もあり、現場判断で良いと思ったことをすれば評価されるのが自分に合っていると思いました。

Q3.入社後どのようなお仕事をされているか、また仕事のやりがいやご自身の成長について教えてください。

訪問介護なので利用者さんのお宅に訪問させていただいています。仕事の内容は様々ですが洗濯や掃除、買い物や調理といった生活援助や、入浴支援や食事介助、着替えの介助などの身体介護を行っています。中には利用者さんと一緒に映画を見ることや、カラオケに行くこともあります。

やりがいは利用者さんに直接ありがとうと言ってもらえる時に感じることが一番多いです。この一言を聞くことができた時に頑張って良かった、そしてまた頑張ろうと思います。一対一で人生に寄り添う仕事をしているので、人の人生に役立っていると感じます。また、一緒に遊んだりしたときに「これも仕事なんだ」と思えたことは新鮮な気づきでした。仕事が趣味みたいなところがあります。

成長した点は、仕事として様々な支援ができるようになったことです。訪問介護では利用者さんの数だけの支援があります。そのため利用者さん一人一人に合った支援ができるのですが、覚えることは多くなります。見学時にメモをとり、それをA4の紙にまとめてさらに書き込むようなことをして覚えていました。

また最初は先輩に付き添って支援手順を学び、二人で支援をすることもありますが、最終的に自分一人で支援できるようになるのが目標になります。そのため利用者さんや家族さんとの関わりの仕方として言葉遣いや距離感、話の内容などの気配りも必要となります。今でも初めて一人で支援に向かう際は、支援の手順はもちろん上手く関わることができるかドキドキします。こうして支援できるようになるとやりがいも感じますし、成長してるなと実感できます。

Q4.京都で暮らし働かれていて、良い部分を教えてください。

碁盤の目と言われる街づくりが個人的に好きです。仕事柄利用者さんのお宅の場所がわかりやすく、また東西南北がどちらであるか間違えにくいというのが大きな理由としてあります。また市バスもかなりの数があり、複雑ですが覚えるととても便利です。仕事で街を知っていき、詳しくなっていきます。空いている時間は訪問先の近くのお店に行くこともあります。

学生の街という名称も気に入っています。大学の数が多いので、それに伴って学生も多くいます。アルバイトしていた頃の後輩たちにも他府県から来た人達が多く、京都の街全体に活気を感じます。

Q5.就活生へメッセージをお願いします。

自己分析することが就職活動の第一歩かなと思います。それで自分の得意なことや、なりたい姿をイメージし、就職先を選ぶときは妥協せずに多くの会社を見てほしいです。そしてインターンもたくさん行ってください。直接行って感じることはたくさんあります。その中で、この先自分が頑張っていこうと思える会社を探してください。自分を安売りせず、就職活動には妥協しないことです。頑張ってください。

編集後記

取材で事務所を訪ねたときに、すぐに笑い声が聞こえてきて、皆さん楽しそうに仕事をされているのが印象的でした。取材中も森下さんと同席された所長さんが非常にフレンドリーで、楽しそうな職場だと感じました。現在は高齢者分野に携わっている森下さんですが、児童分野にも関心があるとのことで、これから広く活躍されることを応援しています!