Column就活お役立ちコラム

- 就活ノウハウ

【就活の全体スケジュール】就活は何から始める?

やることリストと時期(大学3・4年/大学1・2年)

- # 就職活動

- # コラム

- # 就活生

- # スケジュール

こんにちは!

京都市わかもの就職支援センターです。

就活では、時期に応じた適切な行動を取ることが重要です。そのために、就活のやることリストを確認し、抜け漏れが起きないようにしましょう。

本記事では、就活でやるべきことを徹底解説します。就活を始める学生必見の情報をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

※本記事は株式会社ワンキャリアが掲載している「就活記事」より転載しております。

<目次>

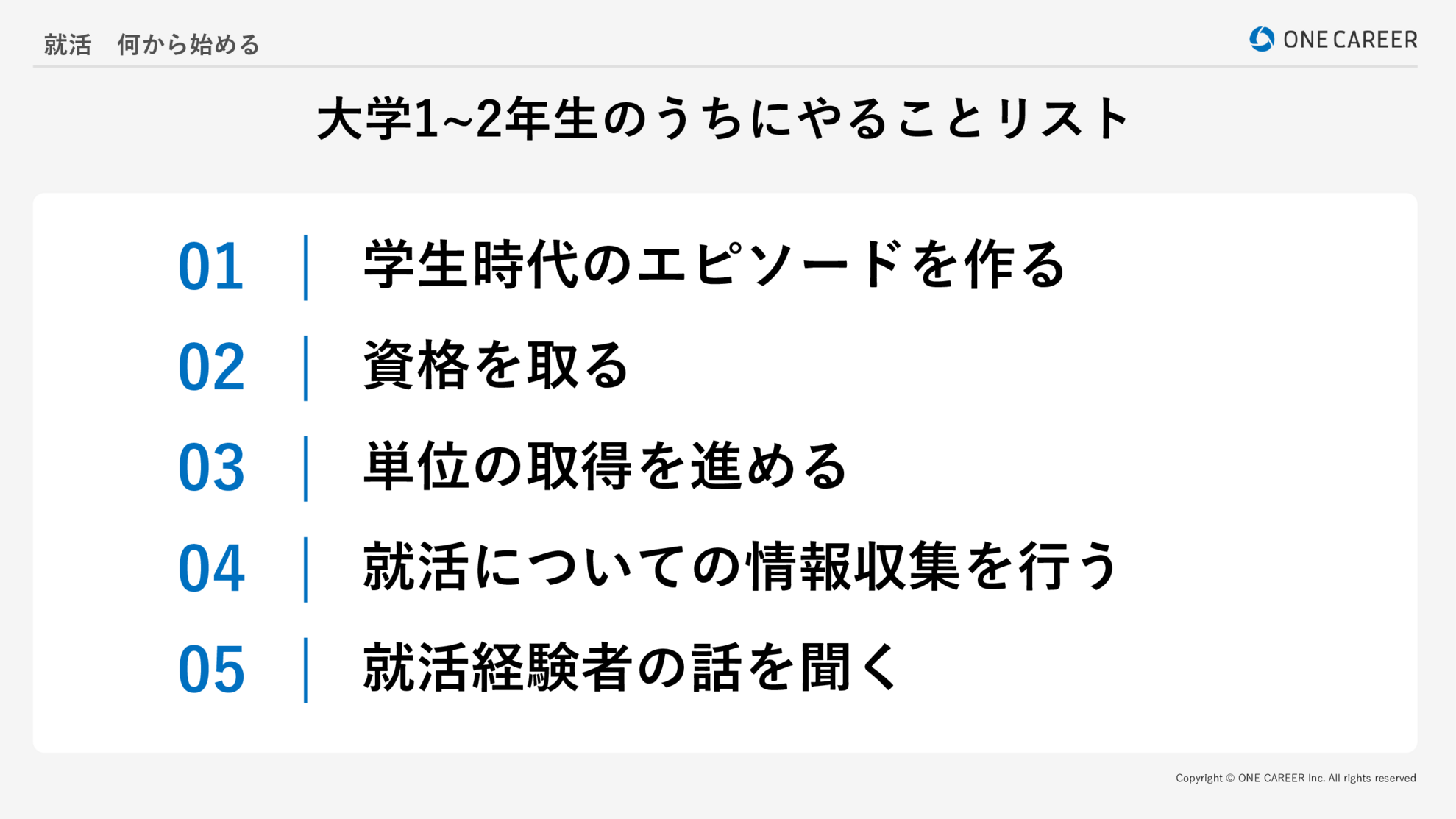

●大学1~2年生のうちにやることリスト

・学生時代のエピソードを作る

・資格を取る

・単位の取得を進める

・就活についての情報収集を行う

・就活経験者の話を聞く

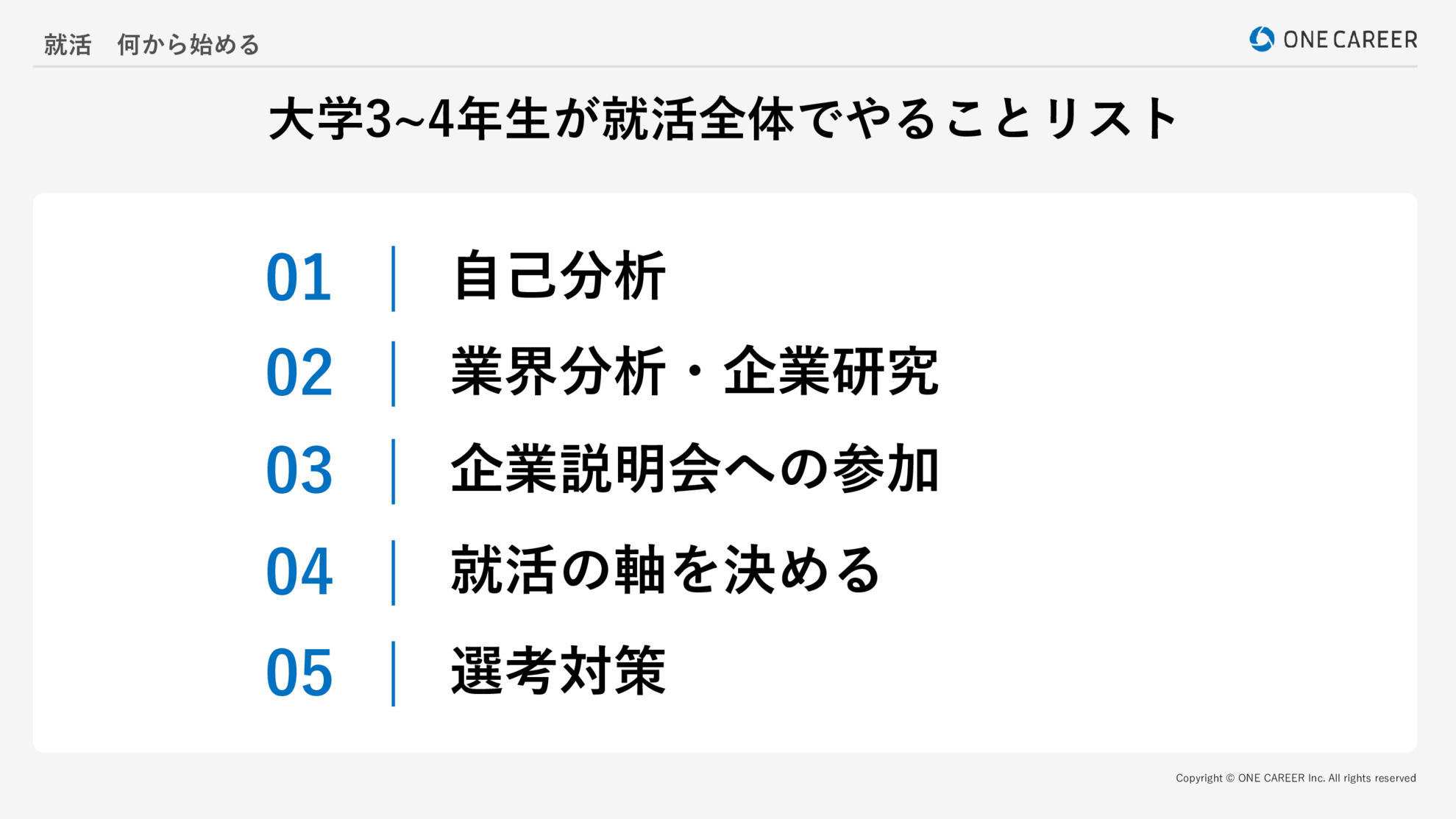

●大学3~4年生が就活全体を通してやることリスト

・自己分析

・業界研究・企業研究

・企業説明会への参加

・就活の軸を決める

・選考対策

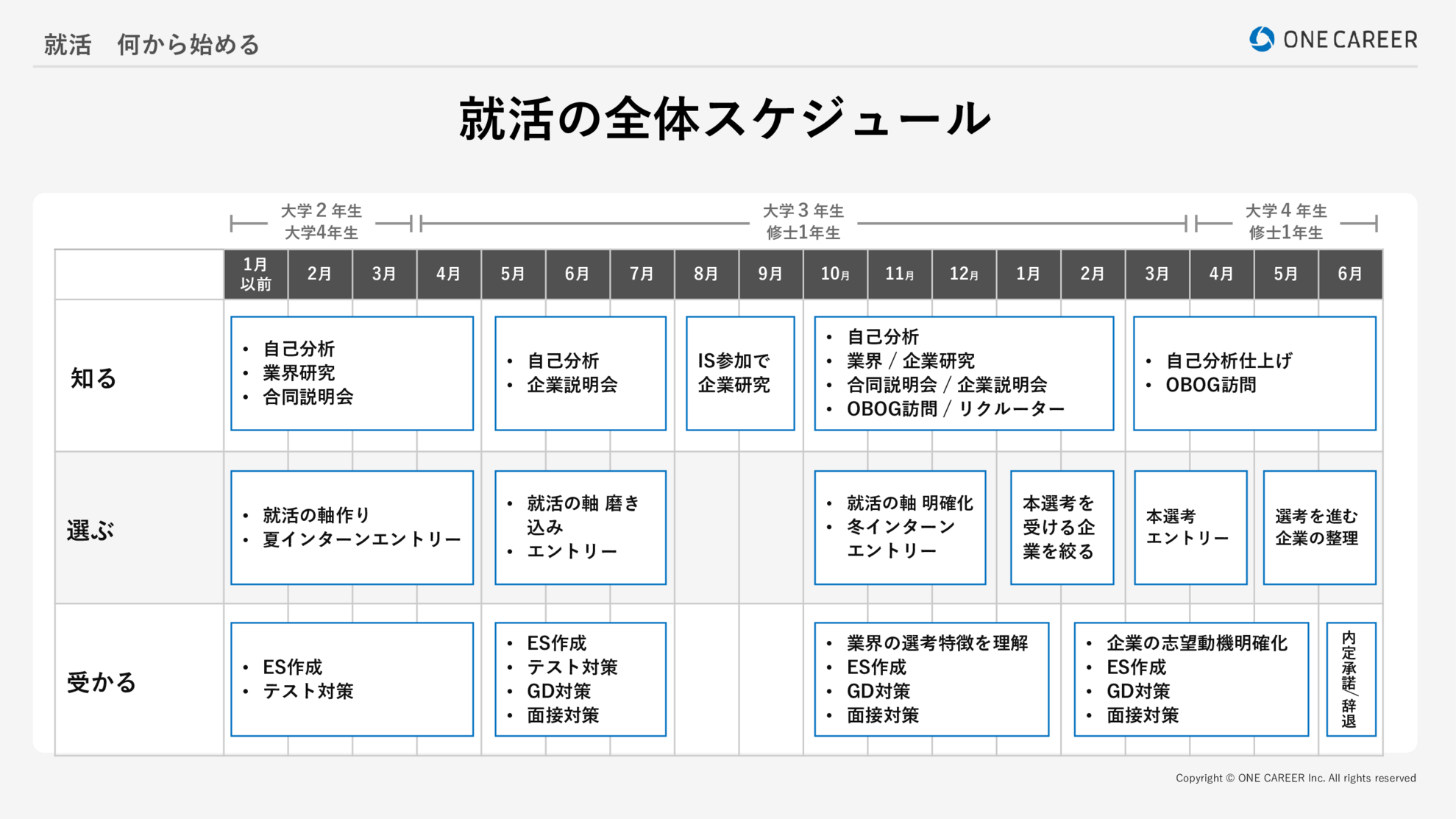

●就活の全体スケジュール

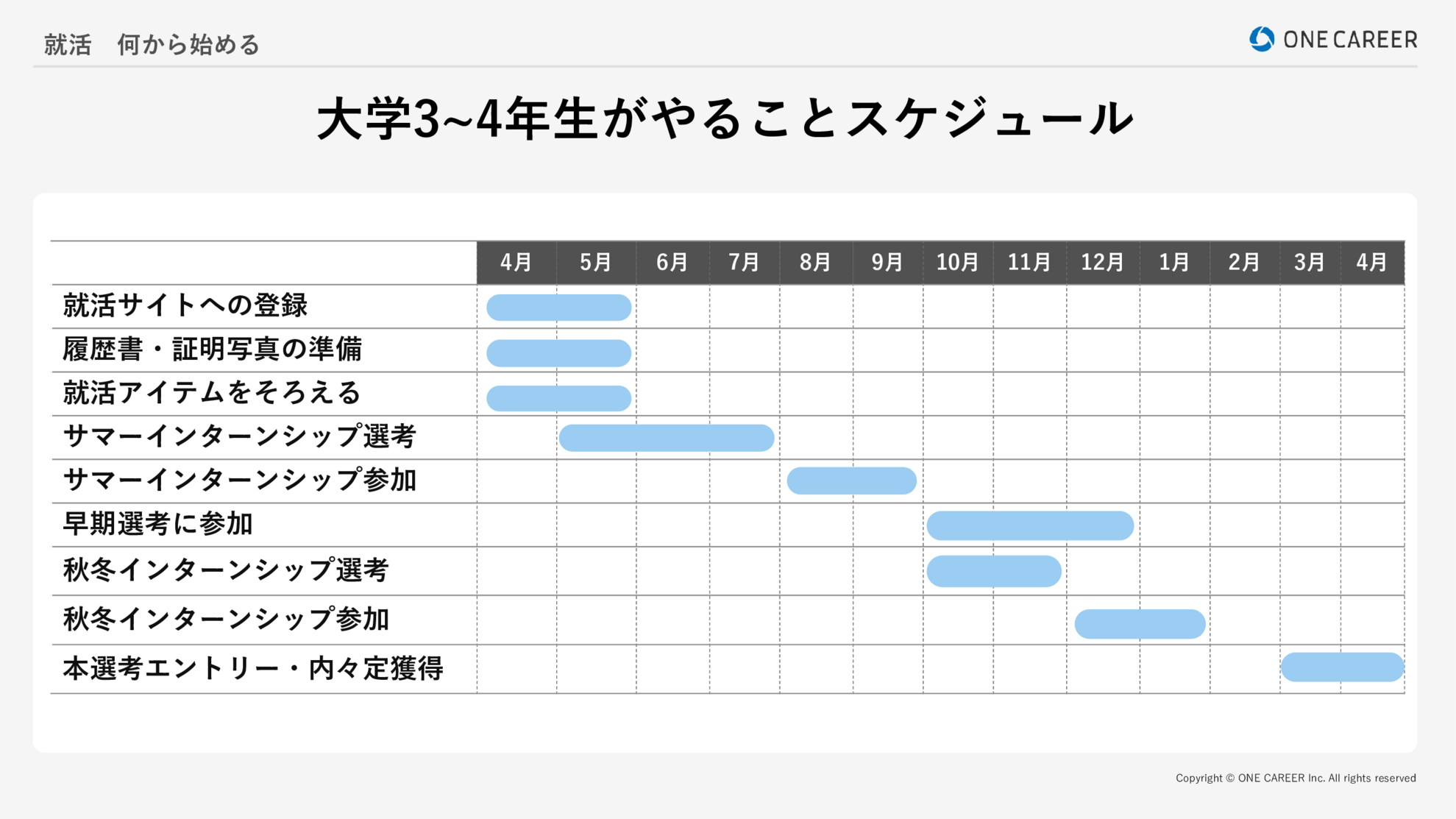

●【時期別】大学3~4年生がやることリストとその順番

・【3年4月~】就活サイトへの登録

・【3年4月~】履歴書・証明写真の準備

・【3年4月~】就活アイテムをそろえる

・【3年5~7月】サマーインターンシップ選考

・【3年8~9月】サマーインターンシップ参加

・【3年10月~】早期選考に参加

・【3年10~11月】秋冬インターンシップ選考

・【3年12~1月】秋冬インターンシップ参加

・【3年3月~】本選考エントリー・内々定獲得

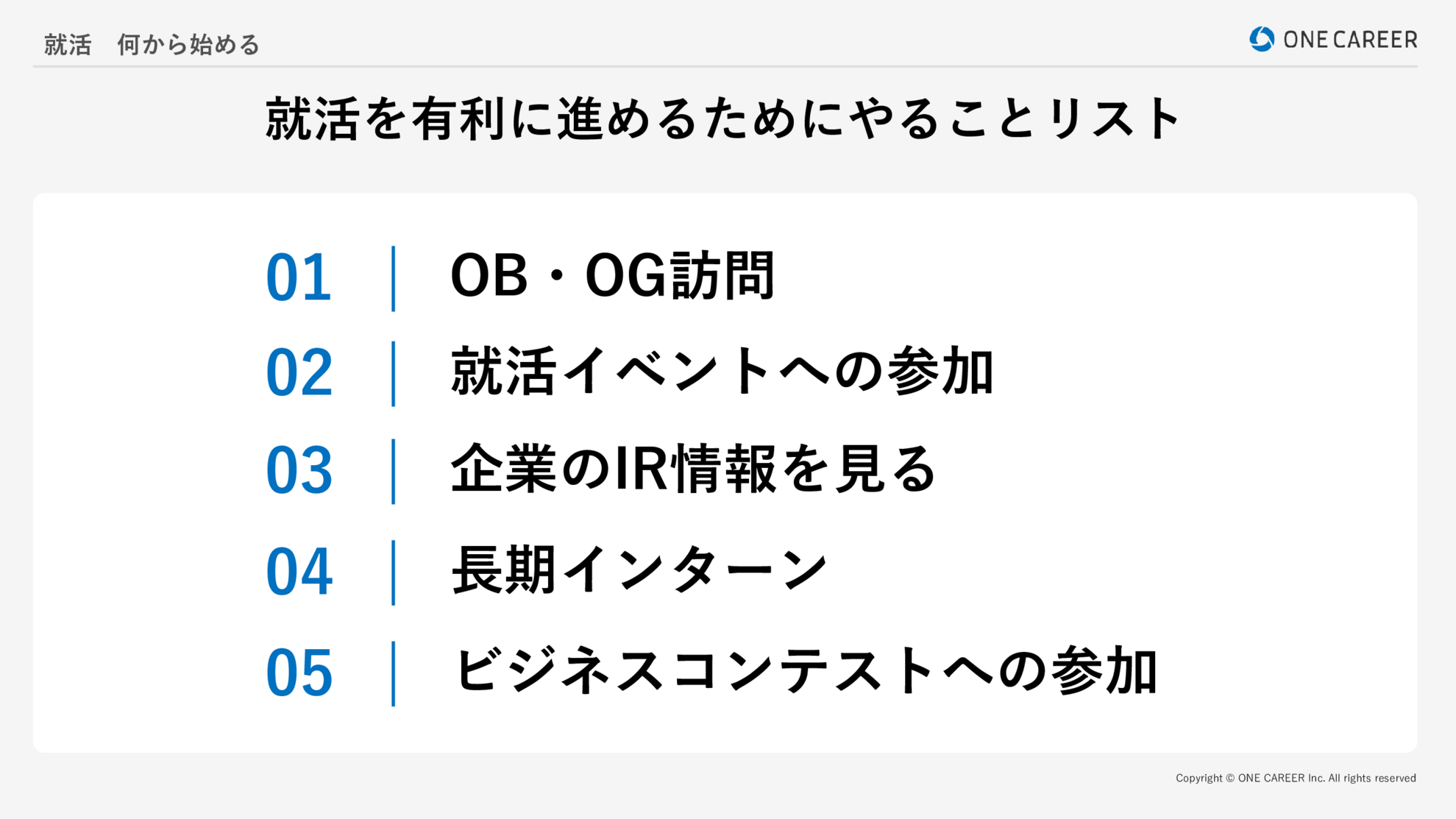

●就活を有利に進めるためにやることリスト

・OB・OG訪問

・就活イベントへの参加

・企業のIR情報を見る

・長期インターン

・ビジネスコンテストへの参加

●この記事のまとめ

大学1~2年生のうちにやることリスト

就活が本格化するのは大学3年生の就活解禁日とされる3月です。とはいえ、3月よりも早い時期から就活を行う学生も少なくないため、大学1年生から2年生の間で、就活準備をすることがおすすめです。まずは全体のスケジュール感を把握し、やるべきことを進めておくとよいでしょう。

ここでは、大学1〜2年生のうちにやっておくとよいことをご紹介します。

学生時代のエピソードを作る

大学1年生と2年生の間は大学時代に力を入れたことなどの、いわゆる「ガクチカ」と呼ばれるエピソードを作っておきたい時期です。

企業は自社と学生とのマッチ度の高さを知るために、面接で学生時代のエピソードを尋ねます。そのため、面接に臨む際には必ず用意しておく必要があります。

学生時代のエピソードは、早ければ3年生の夏前から始まるインターンシップの選考時期には必要です。したがって、大学1〜2年生のうちにアピールできる体験をして、エピソードを集めておくことがおすすめです。

具体的には、以下のような経験を積んでおくと、就活時にアピールしやすくなるでしょう。

- 部活・サークル活動

- アルバイト

- インターンシップ

- 留学

企業が特に知りたいのは、上記のようなことにどのように取り組んだかという点です。物事への取り組み方によって、学生の仕事への姿勢を探ろうとします。そのため、コンビニエンスストアのアルバイトであれば、「スピーディーなレジ対応を意識した」「品出しを効率的に行うために在庫の場所を覚えるように努めた」など、具体的に説明する必要があります。

したがって、部活やアルバイトを行ったりインターンシップに参加したりする際は、目的意識を持ち、成果につながるように取り組むとよいでしょう。

資格を取る

就活に資格は必須ではないものの、持っていると有利に働く可能性が高まります。大学3年生になると就活が本格化し勉強時間の確保が難しくなるため、大学1年生や2年生のうちに勉強を始め、取得に向けて動き出すことが望ましいでしょう。

直接業務に関連しない資格であっても、取得までに継続して努力した過程は、大きなアピールポイントになると考えられます。一般的に、就職に有利といわれている資格は以下のとおりです。

- TOEIC(800点以上)

- 日商簿記(3級以上)

- MOS(マイクロソフトスペシャリスト)

- ITパスポート試験

- 日経TEST

- 秘書検定

上記以外にも資格はさまざまあります。

自分が興味のある業界や企業で必要になりそうな資格を調べて、取得するのもよいでしょう。

▼就活の資格について詳しく知りたい方はこちら

単位の取得を進める

大学1〜2年のうちに、単位の取得を進めておくことも大切です。大学3年生になると就活だけでなくゼミも始まります。時間の融通がきく大学1〜2年生のうちに、取得できる単位はなるべく取っておくように心がけてください。

大学3年生の時点で単位の取得が進んでいない単位が多い状態だと、出席しなければいけない授業と、採用面接が重なってしまう可能性があります。自己分析やエントリーシート(ES)対策などに十分な時間を割けず、就活で他の学生に後れを取ってしまうリスクも生じます。

効果的に単位の取得を行うためには、なるべく空きコマを作らないように効率的な履修計画を組むことが大切です。また、講義の概要や成績評価の方法などをまとめたシラバスを読み込み、単位取得の難易度を把握しておくこともおすすめします。

就活についての情報収集を行う

大学1〜2年生のうちから、就活についての情報収集をしておくと、就活が本格化してくる大学3年生のときにスムーズにスタートを切れます。

調べておきたい情報としては、以下のような内容が挙げられます。

- 就活を進めるためのコツや注意点

- 就活イベントや選考に関する情報

- 選択すべき業界、業種の情報

- 検討中の企業の具体的な情報

業界や企業の情報だけでなく、効率的に就活を行うためのコツなど、幅広く情報収集を行う必要があります。総合的な就職サイトや企業のウェブサイト、就活に関する書籍などから少しずつ情報を収集しましょう。

就活経験者の話を聞く

就活を少しでも有利に進めるためには、大学1〜2年から、就活経験者の話を聞いておくこともおすすめです。

先ほどご紹介した情報収集の内容と重なりますが、以下のような内容を聞いておくとよいでしょう。

- 就活を効率的に進める方法

- 就活における失敗や反省点

- その業界・企業を選んだ理由

- 参考にすべき就活サイト

相手がすでに社会人として働いている場合は、就活にとどまらず、実際の仕事内容や働き方などに関するリアルな情報も得られます。

大学3~4年生が

就活全体を通してやることリスト

大学3年生以降は、いよいよ就活が本格化する時期です。ここからは、大学3〜4年でやるべきことを解説します。

自己分析

就活を本格的に始めるにはまず、自己分析から行いましょう。

自己分析とは、自分のこれまでの経験や思考を振り返り、性質や価値観、強みなどを分析して言語化することです。自己分析を始めに行うことで、自分が本当に興味のある業界や職種がわかり、就活の軸が明確になります。

自己分析では、以下のような項目を押さえておきましょう。

- 自分の性格の特性

- 得意なこと・苦手なこと

- 仕事の価値観

- 向いている仕事・向いていない仕事

なお、自己分析を行う際は以下を参考にしたり、利用したりするとよいでしょう。

- 自己分析本

- 学内セミナー

- オープンセミナー

- 就活サイト上の診断サービス

自己分析を行うことで自分の強みやアピールポイントを見つけられるため、説得力のある志望動機を作成でき、企業とのミスマッチを防げます。

▼自己分析について詳しく知りたい方はこちら

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・自分の強み・弱みの見つけ方と診断法!得意×需要×好きで簡単に発見

業界研究・企業研究

自分の価値観や興味のある分野がある程度分かったら、業界研究や企業研究を始め、自分に向いているのはどのような仕事かを探っていきましょう。業界研究を行うことで、志望業界を絞り込めるほか、業界に対する理解を深められます。

業界研究を行う方法として挙げられるのは、主に以下のとおりです。

- 業界地図などの本を読む

- 業界・職種研究セミナーに参加する

- 就活サイトに掲載されている企業の過去の採用データを確認する

- 合同企業説明会に参加する

- 大学のキャリアセンターで相談する

業界研究がひととおり終了したら、企業研究も行いましょう。業界が同じであっても、企業によって規模や経営方針、社風などは大きく異なります。

面接では、「この業界の中で、その企業を希望した理由」を問われます。その際に、説得力のある志望動機を答えられるように、各社の特徴や強み・弱みなどを把握しておくことが大切です。

▼業界研究について詳しく知りたい方はこちら

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・企業研究のやり方を解説!企業研究ノートの作成方法や項目を紹介

企業説明会への参加

これまで進めてきた自己分析や業界・企業研究を踏まえて、興味のある企業にエントリーして、企業説明会に参加します。

企業説明会は、必ず参加しなければならないものではありません。しかし、企業によっては説明会と選考を兼ねていることがあります。そのため、就職を希望する企業が説明会を行っている場合は、参加するようにしましょう。

企業説明会には、以下のようにいくつかの開催形式があります。

- 企業が単独で開催する説明会

- 複数の企業が集まる合同説明会

- 大学が企業を招いて開催する学内合同説明会

企業説明会は、企業ホームページに載っていない情報を収集するチャンスでもあります。希望する業界や企業の場合は積極的に参加し、企業研究を深めましょう。

就活の軸を決める

大学3年生以降は、就活の軸を決める時期でもあります。「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、就活の軸を定めてイメージを明確にしておくことが大切です。

具体的には以下のような項目について、就活の軸を定めておきましょう。

- 希望する業界や職種

- 社風

- 労働条件

ただし、これらの希望条件をすべて満たした企業を見つけ、内定を獲得するのは現実的ではない可能性が高いです。これだけは決して譲れないという条件を2、3個挙げておき、内定をもらった際の判断基準にするとよいでしょう。

なお、就活の軸を決める際は、パソコンやスマホで手軽に自身の強みや長所、性格などを診断できる「自己分析ツール」を活用するのも選択肢の1つです。

▼就活の軸について詳しく知りたい方はこちら

選考対策

ここからは、Webテスト対策と面接対策について解説します。

大学3年生の3月頃から就活が本格化し、ESの作成や企業の説明会への参加で忙しくなり、時間を確保するのが難しくなりますので秋頃からコツコツ準備をしておきましょう。

Webテスト対策

Webテストとは、多くの企業が選考フローの中で導入している、ウェブ上で受験するテストのことです。学生の基礎能力を測り、面接可能な人数にまで絞り込むことを目的に行われます。

Webテスト対策をしなければならないのは、勉強不足やスピード不足、練習不足などが原因で、Webテストに落ちてしまう可能性があるためです。

Webテストは、「SPI」「玉手箱」「GAB」の3種類が代表的です。「SPI」はリクルートマネジメントソリューションズが提供する適性検査であり、就職、転職だけではなく、昇格試験や正社員登用試験などでも利用されています。

また、玉手箱とGABはどちらも日本エス・エイチ・エル社が開発した適性検査です。出題傾向は似ているものの、玉手箱は一般的な基礎能力や性格を判断する試験で、GABは新卒総合職向けの試験です。

具体的なWebテスト対策は、以下のように行うとよいでしょう。

- 参考書や問題集を繰り返し解き、慣れてきたら時間を意識して解く練習をする

- よく間違える問題や苦手分野は優先的に練習する

- ウェブサイトを活用して模擬試験を受ける

- スキマ時間にアプリを活用する

▼Webテスト対策について詳しく知りたい方はこちら

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・【2025年版】Webテスト24種類の見分け方!形式別のURL一覧と業界別の傾向

GD対策

GDとは、グループディスカッションの略です。グループワークとも呼ばれ、複数のメンバーで1つの課題に取り組む面接形式を指します。GDがある場合は、面接にたどり着くために通過しなければならないことがほとんどであるため対策は必須です。

GDは主に以下の4つに大別されます。

- 課題解決型

- ディベート型

- 選択型

- 自由討論型

課題解決型は提示された課題に対して解決策を議論し、ディベート型は対立する2つの意見を主張しながら議論を進めていく形式です。また、選択型はいくつかの選択肢の中から答えや優先順位を選択するために議論を行います。自由討論型は抽象的なテーマをもとに、自由に議論を進めていきます。

GDを攻略するためのポイントとしては、以下のような点が挙げられるでしょう。

- 発言は結論から話し、なるべく短くまとめる

- 他の人の発言を否定しない

- GDのテーマの前提や言葉の定義を確認する

- 客観的な視点で話す

GDは、30〜45分の制限時間内に行うことが多いです。制限時間内に一定の結論を出すためには、効率的に議論を進めることが大切です。

具体的なGD対策は、キャリアセンターなどが主催する練習会に参加したり、インターンシップの選考過程でのGDを練習の場にしたりして行うとよいでしょう。就活生同士で6〜8人集まり、練習を行うのも効果的といえます。

▼グループディスカッションについて詳しく知りたい方はこちら

ケース面接対策

ケース別面接とは、与えられた特定の議題に対して仮説をもとに構造化し、解決策を導き出し回答する面接のことです。主に、コンサルティングファームや投資銀行などを中心に導入されているため、特にこれらの業種や企業を受けようとする場合は対策を講じる必要があります。

ケース面接で見られているのは、論理的思考力や思考の柔軟性です。議題からズレずに適切に回答できているか、回答を導き出す思考のプロセスに矛盾はないかなどをチェックされます。

ケース面接の対策としては、過去問や対策本に取り組むことがおすすめです。対策本を熟読し問題を繰り返し解く練習をすることで、仮説を立ててから回答にたどり着くまでのスピードが上がっていきます。また、ケース面接のパターンを理解できるようになるため、解答を導きやすくなるでしょう。

▼ケース面接について詳しく知りたい方はこちら

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介

面接対策

面接対策とは、面接官に「この学生なら活躍してくれそうだ」と判断してもらうために必要な、事前準備を指します。面接は練習をしないと慣れにくく、就活が長引いてしまう可能性があります。

一般的な面接対策としては、以下のようなよく聞かれる質問に対してどう答えるか、事前に考え練習をしておくことがおすすめです。

- 自己紹介・自己PR

- 志望動機

- 学生時代に力を入れて取り組んだこと

- 自分の強みと弱み

- キャリアビジョン

- 逆質問

逆質問では、仕事内容や想定されている配属先、キャリアパスなど、仕事やキャリアに関連した内容を複数考えておくことが望ましいでしょう。

面接を通過するためには、練習を重ねて場数を踏んでおくことが何よりも大切です。就活セミナーに参加したりOB・OG訪問を行ったりして、フィードバックをもらえる模擬練習を重ねておきましょう。

どうしても面接の練習をする機会がない場合は、ESを声に出して読みましょう。志望動機や自己PRなどを、口頭で伝える練習につながります。

▼面接について詳しく知りたい方はこちらから

就活全体のスケジュール

25卒までの基本的な就活スケジュールは、「就活解禁日が3月1日、面接解禁日が6月1日」でした。しかし26卒の就活から、一部の学生は「面接解禁日が3月1日」に変更となります。

以下の図で、「就活の全体スケジュール」をまとめています。

【時期別】

大学3~4年生が

やることリストとその順番

ここからは、就活が本格化する大学3〜4年生に入ってからやらなければいけないことを、時期別に解説します。やるべきことが多い時期であるため、いつ何に着手すべきかあらかじめ頭に入れておくと、抜け漏れを防げるでしょう。

【3年4月~】就活サイトへの登録

3年生の4月に入ったら、就職サイトに登録しましょう。4月になると、就職サイトで企業情報やインターンシップの情報などが閲覧可能になります。

基本的に無料で、就活に役立つ情報や業界セミナーに関する情報を入手できます。就活で一般的に使われている求人検索型のサイトに、最低でも2つは登録するとよいでしょう。

ただし、単純に、登録するサイトが多いほど有利になるというわけではありません。情報が多すぎるとすべてを追いきれず、ストレスになってしまう可能性があります。

【3年4月~】履歴書・証明写真の準備

まず履歴書について解説します。履歴書は大学3年生の4月頃には準備を始めることを推奨します。基本的にはどの企業に対しても共通した内容の履歴書を提出するため、早い段階から書き方に慣れておくことをおすすめします。

ただし、すべての企業に対してまったく同じ内容を使い回すわけにはいきません。頻出の内容については複数のパターンを考えておき、企業の特性に応じて、使い分けられるようにしておくことが望ましいでしょう。

何パターンか完成形を作っておくと、完成形を書き写すだけで済むため、履歴書作成を効率的に行うことが可能です。

次に証明写真についてです。履歴書には証明写真を貼付するため、履歴書の準備と並行して証明写真も撮る必要があります。就活の証明写真の有効期間は、撮影から3〜6カ月までとされているため、3〜6カ月より前に撮影した証明写真を使うのは避けましょう。

証明写真は写真館やスタジオで撮ると、質の高い仕上がりになります。履歴書が必要になってから慌てて写真館やスタジオを予約しようとしても、予約が埋まっていることがあるため、余裕を持って予約しておくことが大切です。

▼履歴書・証明写真について詳しく知りたい方はこちら

・【就活の履歴書】学歴・志望動機の書き方と封筒・写真などの準備方法

・【就活の証明写真】どこで撮る?おすすめの髪型・服装と撮影場所

【3年4月~】就活アイテムをそろえる

大学3年生になり、就活が本格化してくる時期に突入する前に、以下のような就活アイテムをそろえましょう。

- リクルートスーツ

- シャツ

- かばん

- 靴

- 腕時計

- 手帳

リクルートスーツは、丈を詰めなければならないケースもあるため、余裕を持って購入しておく必要があります。また、毎日着用することも多く、1着を着回していると傷むのも早くなってしまうため、複数枚を持っておくと安心です。

リクルートスーツと併せて、シャツやネクタイ、かばん、靴などもそろえなければなりません。いずれもリクルートスーツに合う、フォーマルな雰囲気のものを選ぶことがポイントです。就活では、清潔感や全体の統一感を意識してアイテム選びを行いましょう。

▼身だしなみについて詳しく知りたい方はこちらから

・【身だしなみ:男性編】就活で好印象な髪形・スーツなどのチェックリスト

・【身だしなみ:女性編】就活で好印象の髪形・スーツなどのチェックリスト

【3年5~7月】サマーインターンシップ選考

大学3年生の6〜7月になると、サマーインターンシップの選考がスタートします。インターンシップの選考でも、履歴書やESを用意することが一般的です。エントリーの締め切り前に慌てることがないように、計画的に準備をしておきましょう。

インターンシップの志望動機では、その企業を志望する理由よりも、インターンシップへの目的意識や参加への熱量を問われる傾向があります。

就活が本格化していない時期のため、インターンシップに応募したからといって、その企業に就職したいと考えているわけではない学生が多いのが実態です。企業もその状況を理解しており、インターンシップに参加する理由を重視しています。

サマーインターンシップでは業界や企業は絞り込まず、幅広い企業のインターンシップに参加し、業界や企業への理解を深めるのが得策です。

▼インターンについて詳しく知りたい方はこちらから

・インターンとは?参加するメリットや募集の探し方・面接対策を解説

・インターンシップはいつから?2025年最新の参加時期・スケジュール

【3年8~9月】サマーインターンシップ参加

大学3年生の夏に実施するサマーインターンシップでは、実務経験型であれば2週間から1カ月ほどの期間、就労の経験ができます。興味のある業界や企業への理解を深められるだけでなく、社会人としてのマナーを学べることがメリットです。

企業によっては、インターンシップ内で優秀と評価された場合、特別な早期選考に招待されることもあります。志望度が高い企業のインターンシップに参加する際は、活躍できるように準備しておくとよいでしょう。

【3年10月~】早期選考に参加

早期選考とは、就活情報が解禁される3月1日以前に行われる選考のことです。企業によっては、サマーインターンが終了する10月頃から実施します。早期選考を実施する傾向にある業界や企業は、以下のとおりです。

- 外資系企業

- テレビ局

- 総合商社

- ベンチャー企業

これらの業界への就職を希望する場合は、早期選考に参加できるよう事前に準備を進めておくことをおすすめします。

▼早期選考について詳しく知りたい方はこちらから

【3年10~11月】秋冬インターンシップ選考

大学3年生の10〜11月頃までに実施されるのが、秋冬インターンシップの選考です。秋冬インターンシップには、業界や企業への志望度が高い学生が参加するケースが多いことが特徴です。

秋冬インターンシップの選考の流れ自体は、サマーインターンシップと大きく変わりません。志望する企業が秋冬インターンシップを実施している場合は、積極的に応募しましょう。

【3年12~1月】秋冬インターンシップ参加

秋冬インターンシップは、大学3年の12〜1月に行われることがほとんどです。サマーインターンシップと違い、長期休暇と被りにくいため授業との両立が難しいことがあります。

特に1月中旬〜2月初旬は大学のテスト期間と重なるため、インターンシップの予定を詰め込みすぎると、パンクしかねませんのでスケジュール管理をしておきましょう。

秋冬インターンシップは、実践的な内容が組み込まれているものも多く、就活生の成長につながりやすいといわれています。サマーインターンシップに参加できなかった場合も、秋冬インターンシップに参加することで、就活を有利に進められるでしょう。

【3年3月~】本選考エントリー・内々定獲得

大学3年の3月1日に、企業ごとの説明会や選考スケジュールの情報など、採用情報が解禁されます。しっかりと日程をチェックし、志望する企業のエントリーを行いましょう。

エントリーには、企業に興味がある意思表示を行う「プレエントリー」、企業の選考を受けるための「本選考エントリー」の2種類があります。志望度に応じて使い分けるようにしましょう。

Webテストや面接に通過し、最終面接を突破したら、内々定を獲得します。この時点で、ほかに応募したい企業がなければ就活は終了です。より志望度の高い企業がある場合は、引き続き選考を受けましょう。

▼就活スケジュールをさらに詳しく知りたい方はこちら

就活を有利に進めるために

やることリスト

ここからは、就活を有利に進めるためにやることをリストアップし、解説します。

これらの内容は、すべての学生が行うわけではないため、取り組むことで周りから一歩抜きん出た存在になれるでしょう。希望する企業の内定を獲得したい方は、参考にしてください。

OB・OG訪問

OB・OG訪問とは、興味のある業界や企業で働いている大学の先輩などを訪ねることです。 主なメリットは、企業の採用ホームページや面接では得られない情報を入手できる点にあります。また、面接でOB・OG訪問をしたことを伝える機会があれば、その企業への志望度の高さをアピールできます。

OB・OG訪問は、以下のようなステップで行います。

- OB・OG訪問をする先輩を探す

- アポイントを取る

- 訪問を行う

- お礼の手紙を書く、メールを送る

訪問する先輩は、大学のキャリアセンターで連絡先を教えてもらったり、OB・OG訪問のアプリを使用したりして探せます。

▼OB・OG訪問について詳しく知りたい方はこちら

就活イベントへの参加

就活イベントとは、就活生を対象としたイベントのことです。

就活イベントに積極的に参加することで、企業の採用ホームページやパンフレットからは読み取れない生の情報を得られるため、就活を有利に進められる可能性が高まります。また、周囲の学生の熱意を感じられる場であるため、参加することで自分自身のモチベーションを高められることもメリットの1つです。

就活イベントには、以下のようなものがあります。

- 企業が行う会社説明会

- 複数の企業が集まって実施する合同企業説明会

- 大学のキャリアセンターなどが行う就活セミナー

- 学生同士の交流会

就活イベントは大学のキャリアセンターを利用したり、SNSや情報サイトを利用したりして探すのがおすすめです。

企業のIR情報を見る

IR(Investor Relations:投資家向け情報提供)とは、企業が投資家に向けて開示する情報の総称のことです。

IR情報を確認すれば、企業の事業内容や今後の展望や事業計画などを把握できます。その結果、企業理解を深められ、根拠のある自己PRの作成ができるでしょう。

IR情報は、具体的には経営状況や今後の展望、事業計画などが記載されていることが一般的です。

通常、IR情報は企業のコーポレートサイトから見ることが可能です。企業によって掲載方法は若干異なるものの、基本的には「IRについて」「投資家の皆様へ」「株主・投資家情報」といったように記載されているため、コーポレートサイト内を探してみましょう。

IR情報までしっかりと確認している学生は、多くはないでしょう。志望度の高い企業に応募する際、周囲と差別化を図りたい方はぜひ目を通しておくことをおすすめします。

▼IR情報についてさらに詳しく知りたい方はこちら

長期インターン

長期インターンとは、その名のとおり長期にわたり企業で就業するインターンシップのことです。

ある程度実務に関わり、企業の一員としての成果を求められるのが、長期インターンの特徴です。大学の授業では経験できない仕事の進め方を知れるため、業務スキルの獲得につながる点が大きなメリットといえるでしょう。

長期インターンと短期インターンの大きな違いは期間の長さです。ほかにも、短期の場合は学生が企業の概要を理解することに重点を置いていることが多いのに対し、長期の場合は社員のサポート業務などに携わることが多いです。

長期インターンは以下のような方法で探しましょう。

- 長期インターン募集サイトから探す

- インターン説明会や採用イベントに参加する

- SNSで長期インターン募集を探す

- 企業ホームページを通じて直接連絡する

- 大学のキャリアセンターに問い合わせる

興味のある業界ややりたい仕事が明確な場合は、長期インターンに参加すると実りの多い経験ができます。

ただし、多くの時間を費やすことになるため、学業との両立が難しい点に注意が必要です。必要な単位を取得するためにも、スケジューリングを工夫することが重要です。

ビジネスコンテストへの参加

ビジコンとは、ビジネスアイデアを競うコンテストのことです。企業や大学、地方公共団体などが開催します。

ビジネスコンテストへの参加によって、アイディアを生み出す、論理的に説明する、チームで協力して結果を出すといったビジネスに必要なことを経験できるでしょう。

ビジネスコンテストには、以下のようなものがあります。

- 起業のための新しいアイディア提案

- 地域が抱える課題を解決するビジネスプランの提案

- 特定のサービスに特化したアプリの開発など

コンテストの形式は、主に事前に考案したビジネスプランを公開プレゼンテーションで行う方式と、参加者が宿泊施設などに滞在中にビジネスプランを考案し発表する方式の2種類があります。

就活時に直接的な自己PRとして活用できるため、周りの学生と差をつけたいと考える方は参加を検討することをおすすめします。

この記事のまとめ

就活を成功させるには、採用活動が本格化する前から、計画的に準備を進めておくことが必要です。就活ではやるべきことが多いため、就活やることリストを確認し、スケジュールに落とし込んでください。学業と両立させることも重要です。

時期に応じた適切な行動を取ることで、自分が望む結果が得られるでしょう。ぜひこの記事を参考に、計画的に就活を進め、希望する企業の内定を獲得しましょう。

▼このカテゴリーの他記事はこちら

■就活の全体像

・就活とは?いつから?スケジュールや基本の流れ・必要な準備を解説

・27卒就活スケジュール|選考・インターンの準備の対策を徹底解説

・インターンとは?参加するメリットや募集の探し方・面接対策を解説

■マナー

・【ビジネスマナーと言葉遣い一覧】就活のメール・電話における基本

・【新卒向け面接マナー】入室・退室や集団・オンライン面接の注意点

・就活メール【例文6選】基本マナーや署名の仕方、返信、日程調整のテンプレを紹介

・OB訪問のマナーと服装【社会人の本音】連絡の取り方・当日の対応とNG例

▼就活記事の総集編まとめ

・自己分析のやり方【4通り】簡単にできる方法・ツールとメリットを解説

・【業界研究のやり方:36業界収録】めんどくさい業界研究は全て任せろ!人気業界/企業を徹底比較

・就活の軸【例一覧100選】面接/ESでの答え方と業界・職種別の例文

・職種とは?【代表的な職種一覧】業種との違いや適性・志望動機をご紹介

・OB・OG訪問とは?やり方から内定者が使うアプリまで完全解説

・【Webテストとは】主要9種類を網羅!適性検査の特徴、対策本、出題企業一覧

・【SPI対策】全問題形式を完全網羅!練習問題&解答一覧(言語・非言語・英語・構造的把握力)

・グループディスカッション完全対策!全テーマの進め方・流れやコツを網羅的に解説

・【フェルミ推定】例題・出題例13選!考え方と解答例も紹介

・ケース面接対策&例題|コンサル・日系大手も出題!ゼロからの始め方

・ESの書き方&例文集|エントリーシートの基礎から質問別/業界別の回答例まで完全対策

・【ガクチカの書き方】絶対に外せないテンプレ/構成とテーマ別の例文

・自己PRの書き方【例文45選】履歴書・面接での伝え方を強み・職種別に紹介

・【面接で聞かれること】新卒就活で頻出の質問一覧と内定者の回答例

・内定とは?内々定と採用の違いや内定決定後の流れと辞退方法まで解説

support by ONECAREER

就職活動に関して「どうしたら良いのかまだわからない・・・」「誰に相談しようか?」「一人で悩んでいる」「不安が強い」という方へ

当センターのカウンセリングをぜひご利用ください。

就職支援センターについて

京都市わかもの就職支援センターでは、京都企業で働きたい学生のみなさんの就職に関する相談や書類添削、模擬面接を行っています。もちろんインターンシップに関するご相談も受けていますので、気軽にご利用くださいね!

京都市わかもの就職支援センターオフィシャルサイト